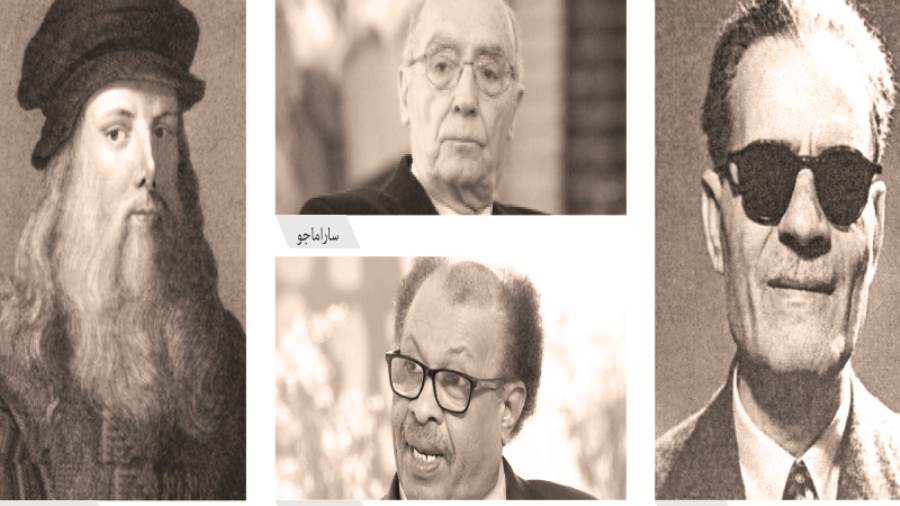

من طاعون شكسبير إلى كوليرا ماركيز.. هكذا خلد الأدباء معاناتهم

الأدب فى زمن الأوبئة

مروة الوجيه

حجر صحى، جائحة، حظر تجوال، خليك ببيتك.. كل هذه الكلمات لم تكن تستخدم فى قاموسنا اليومى منذ شهر مضى، فقط بضعة أيام كانت فاصلا كبيرا وقد ضعت دولا كبرى تحت طائلة الانهيار، بعد تصاعد أرقام عدد المصابين الذين يحملون فيروس جانح فى أجسادهم، فهو لا يعرف الفرق بين فقير وأمير دولة، ولا يعبأ بأصحاب الملايين، فالكل أصبح فى مركب واحد.

كان الأدب على مر العصور مرآة تعكس وتروى قصصا وروايات لفترات المعاناة التى واجهت البشر، «من التراجيديا يولد الفن» وكانت جائحة المرض أو الأوبئة تيار من تيارات الأدب المؤثر الذى نسج من خلال رواياته معاناة وأمل البشرية فى أصعب حالاتها.. ونعرض هنا على سبيل المثال ليس الحصر عددا من أهم ما كتب فى هذا التيار، وربما تكون «كورونا» هى محنة تمثل نقطة فاصلة أخرى قد يرويها أدباء آخرون مستقبلا.

لم يكن كورونا هو العدو الوحيد الذى أصاب الذعر فى البشرية، فلقد عانت بعض الدول فى القرون الماضية من هجمات أخرى لأقران كورونا، فمن الطاعون للملاريا للأنفلونزا الإسبانية، وغيرها من الهجمات الشرسة لأجساد البشر، كانت الثقافة والفنون هى المنفذ الوحيد الذى تلجأ إليه مختلف الجنسيات للترفيه عن معاناته، وكما رأينا فى الكثير من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت، فالشعوب تخرج من نوافذ بيوتها للغناء والرقص ومشاركة بعضهم البعض معاناة الوحدة الفردية لينسجوا نوعًا من المتعة المشتركة بين غرباء لم يعودا كذلك بعد كورونا.

«شكسبير» يتحدى الطاعون

مع بداية تفشى «الطاعون الدبلي» فى بريطانيا فى القرن السادس عشر، الذى أودى بحياة كثيرين فى سلسلة من موجات الوباء تسبب آخرها فى موت ربع سكان لندن، جرى إغلاق كل المسارح فى أوقات كثيرة، وكانت القاعدة الرسمية أنه بمجرد تجاوز معدل الوفيات 30 أسبوعيا سيتم إلغاء العروض كافة.

وفى العقد الأول من عهد الملك جيمس الأول الذى حكم بين عامى 1603-1625م، كان إغلاق المسارح والعروض فى لندن أمر معتاد بسبب الطاعون، فكان المفر الوحيد أمام فرقة شكسبير المسرحية التى حملت اسم «ذى كينج مان» أو «رجل الملك» هو الاعتماد على عطايا ملكية وتنظيم جولات إقليمية لتعويض أضرارها بدلاً من شباك التذاكر، وذلك بحسب مقال لأستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة «لينفيلد دانيال» بولاك بيلزنر فى صحيفة «ذى أتلانتك».

وتأثر شكسبير بمأساة تفشى الطاعون خاصة بعد وفاة أشقائه الأكبر سننًا وابنه الوحيد «هامنت» ذو الـ11 عامًا بسبب هذا الوباء، ويرى بعض الباحثين أن الأديب الإنجليزى كتب مسرحيته التراجيدية الشهيرة «مأساة هاملت» تأثرا بوفاة ابنه.

ويرى الباحث بولاك بيلزنر، أن فترة غلق المسارح كانت هى بداية تحول شكسبير لكتابة الشعر ونشر قصدته السردية الشهيرة «فينوس وأدونيس» التى ذكر فيها الطاعون، كما رأى باحثين آخرين أن فترة الطاعون والتفرغ الطويل دون مسرح أو عروض كانت سبب رئيسى لانجاز أيقونة الأدب الانجليزى لكتابة وتأليف أعظم أعماله فى عام واحد، حيث كتب مسرحيات «الملك لير» و»ماكبث» و»أنطونيو وكليوباترا».

من جهة أخرى، كانت موجة هجوم طاعون الدبلى آثر آخر على شكسبير بشكل خاص، حيث قضى الطاعون أيضًا على منافسى شكسبير المسرحيين من الشباب الذين هيمنوا على المسرح فى أوائل القرن 17، والذين كانوا يقدمون عروضًا ذات نوعية مختلفة عن دراما شكسبير فكان عروضهم تحمل طابعاً سياسياً وساخراً أقوى عن منافسيهم الأقدم.

وبسبب موجة المرض الذى كان يستهدف الشباب بشكل كبير، استطاعت فرقة «رجل الملك» أن تستحوذ على مسرح بلاكفرايرز فى عام 1608، مستفيدة من غياب أحد المنافسين الشباب بسبب الطاعون. وبدأت فرقة شكسبير فى تقديم أعمال أكثر قتامة وتميزاً، مستغلة فى ذلك حصتها الجديدة المتفردة بسوق العروض، وذلك بحسب مقال بيلزنر لموقع «ذى أتلانتك».

وبالإضافة إلى الفرص التجارية، فقد قدم الطاعون مخزونا قويا من الاستعارات الدرامية، وظهرت بقوة فى نصوص شكسبير فى تلك الفترة، خاصة فى مسرحية «روميو وجوليت»، وإصابة الراهب بالطاعون قبل أن يخبر روميو أن حبيبته مازالت على قيد الحياة.

مدينة «دافينشي» الفاضلة

وقبل قرابة قرن من عصر شكسبير، نجا فنان عصر النهضة الإيطالى ليوناردو دافنشى من وباء الطاعون الدبلى أيضا الذى ضرب ميلانو أواخر القرن 15، وتسبب فى مقتل ما يقرب من خمسين ألف شخص، اى ثلث سكان المدينة.

وألهم الطاعون دافنشى لتصميم مدينة مستقبلية عبر عنها من خلال سلسلة من الرسوم والتدوينات اكتملت بين 1487 و1490، وتوجد فى مخطوطة لا تزال باقية حتى الآن، وعمد فيها لتحويل مدن القرون الوسطى مثل ميلانو، المعروفة فى هذه الفترة بشوارعها الضيقة، وصعوبة التنقل والازدحام الشديد وقذارة شوارعها وأزقتها، والتى كانت السبب وراء سرعة انتشار الطاعون فيها، وحول دافنتشى فى مخطط مدينته الفاضلة، مدينة أكثر حداثة مدعوم بشبكة قنوات تدعم التجارة وحركة البضائع والصرف الصحي، وقسم المدينة رأسيا إلى ثلاث طبقات مختلفة لكل منها غرض مختلف.

طاعون «كامو»

خلال الأيام الماضية، رصدت وسائل الإعلام إقبالاً كبيراً من الإيطاليين على شراء وقراءة روايتى «الطاعون» لألبير كامو و»العمى» لخوسيه ساراماغو، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى أرجاء أوروبا، وربما تكرار أحداث الماضى تكون ملهمة فى بعض الأحيان لأجيال المستقبل.

وجاءت رواية ألبير كامو الكاتب الفرنسى ذات الأصول الجزائرية عام 1947، حيث حظيت الرواية بنجاح باهر عالميًا. واختار «كامو» مدينة وهران الجزائرية فى فترة الأربعينيات عندما كانت تحت طائلة الاستعمار الفرنسي، موقعاً لأحداث الرواية التى مزحت بين الواقع والخيال فى آن واحد، حيث إن مدينة وهران لم تشهد ما أسماه كامو «الطاعون المحرِّر» بحسب المراجع الطبية لهذه الفترة، بل كان هناك عدوى أخرى كانت انتقلت من العاصمة الجزائرية.

وبحسب الرواية، كانت مدينة وهران بدأت تشهد انتشار وباء الطاعون الذى ضربها وأوقع فيها ضحايا كثراً وعزلها عن الجوار، ويكتشف الدكتور برنار ريو، أحد أبطال الرواية، إن هناك مرضا قد بدا يظهر فى الأفق وأصيب عدد من سكان وهران، تزامن ذلك مع نفوق أعداد كبيرة من الجرذان وامتلاء الشوارع بها.

وبعد تفشى المرض وعزل المدينة بالكامل وبعد فترة عصيبة تمر على وهران، يتم اكتشاف اللقاح الملائم.

يرى النقاد أن ألبير كامو ربما استخدم الطاعون كرمز إلى النازية التى كانت بدأت تنتشر، وكانت مقاومة المرض من قبل سكان المدينة ما هى سوى مقاومة لهذا الوباء الهتلرى المتفشى فى ألمانيا وأوروبا. ويقول كامو فى رد على مقال كتبه الناقد رولان بارت عن الرواية: «رواية الطاعون، التى شئت أن تُقرأ على مستويات عدة، تحوى مضموناً واضحاً هو معركة المقاومة الأوروبية ضد النازية».

«عمى» ساراماجو

من أغرب الروايات أيضاً فى قبيل السرد الوبائي، رواية «العمى» أو «العماية» للكاتب البرتغالى جوزيه ساراماجو، الحاصل على جائزة نوبل للادب عام1998 التى نشرت عام 1995، حيث صور ساراماجو وباء غريب فى نوعه ينشر العمى بصورة مسرعه فى جميع أنحاء البلاد.

وبدأ هذا الفيروس، الذى أطلق عليه ساراماجو اسم «البياض المشع»، ينتشر بين جميع سكان المدينة لا ينجو منه سوى امرأة وحيدة.

وجراء هذه الكارثة تبادر الدولة إلى حجر المرضى، لكن الفوضى واللامبالاة تزيدان من انتشار الوباء، ويضطر الحراس إلى تهديد المصابين بالقتل فوراً إذا حاولوا الفرار من الحجر الصحى المفروض.

واعتبر وباء «البياض المشع» صورة مجازية أراد بها ساراماجو عكس المفهوم السياسى والاجتماعى للمجتمع، بشكل عام، فلم يحدد الروائى البلاد التى تصاب بالوباء وجعل الناس كلهم فى صفوف الضحايا ما عدا امرأة واحدة هى زوجة الطبيب، وهى تطرح على نفسها سؤالاً وجودياً: «ماذا يعنى أن يكون للإنسان عينان فى عالم كل الآخرين فيه عميان؟»، وقد يكون هذا السؤال خير مدخل لقراءة أبعاد هذه الرواية البديعة والغريبة فى مفهموها الفلسفي.

وباء العصر الحديث

فى أوائل ثمانينات القرن الماضى ظهر فيروس جديد غريب فى نوعه وتركيبته على البشر، وأطلق عليه وباء العصر وهو فيروس الإيدز، وقد أحدث منذ اكتشافه حالة من الرعب العالمى لا تزال آثاره سارية حتى اليوم، وقد أصاب هذا الوباء مفهوم الحب بل الجنس والعلاقة الجنسية، حيث كانت أول بدايات ظهوره فى أوساط المثليين ثم انتقل إلى دائرة العلاقات الجنسية بشكل عام، باسطًا خطر الموت امام العديد من البشر.

وجد هذا المرض طريقه إلى الرواية وصدرت أعمال عدة كان هو محورها، ومنها رواية «الليالى المتوحشة» للكاتب الفرنسى سيريل كولار الذى كان أحد ضحايا المرض وكذلك رواية «إلى الصديق الذى لم ينقذ حياتي» للكاتب الفرنسى هيرفيه غيبير الذى مات أيضاً به.

والروايتان أقرب إلى السرد الذاتي، فالكاتب سيريل المزدوج الهوية الجنسية، يروى معركته مع المرض وإلى جانبه صديقته لورا التى لم تتخل عنه منذ أن اكتشف إصابته فى مرحلتها الأولى .

أما رواية هيرفيه غيبير فهى تروى بأجزائها الثلاثة، المعاناة النفسية التى كابدها الكاتب بعد إصابته بالفيروس، ويروى الكاتب صراعه الداخلى بين الأمل والخيبة، وكان إلى جانبه صديق يدعى بيل، الذى تركه فى منتصف الطريق، وصديقه الآخر موزيل، وهو فيلسوف مثلى أيضًا، يكون له عوناً فى الأيام العصيبة.

«كوليرا» ماركيز

فى عدد كبير من الرويات التى تناولت فترة تفشى الأوبئة، كانت القصص الانسانية هى البطل الأول فى هذه النوعية القصصية، وفى أيقونة روائى نوبل جابريال جارسيا ماركيز كان الحب هو محور روايته التى غلب عليها مشاهدة المعاناة والآلم بين مرضى الكوليرا، ربما كان هذا الحب هو شعاع الضوء الذى يلجأ اليه كل انسان للخروج من محنته.

وكان تفشى الكوليرا بمثابة الحروب الأهلية فى تلك الفترة مع نهاية القرن التاسع عشر، لكن بطل ماركيز (فلورنتينو) استطاع توظيف الوباء، فعامل التلغراف الذى أضحى مالكا لمركبات نهرية، واستطاع بعد 53 سنة أن يكون برفقة محبوبته، لكن حركة الركاب والتوقف فى مرافئ نهر مجدلينا يقلقان البطل، وعندما سأل القبطان عن سبيل لتجاوز ذلك قال «السبيل الوحيد هو القفز من السفينة، كل شيء هو وجود مصاب بالوباء» ورفع العلم الأصفر، فى إشارة إلى الوباء، وأنه زمن الكوليرا.

ذعر «إيبولا»

فى عام 2012، صدرت رائعة الكاتب السودانى أمير تاج السر «إيبولا 76» التى عكست فترة صعبة لتفشى فيروس إيبولا فى عدد من الدول الإفريقية، واستطاع تاج السر وضع بصمته الخاصة فى رواية أكثر واقعية، بأماكن حقيقة وتاريخ حقيقي، جاعلا الفيروس قاتلا بامتياز «وحده إيبولا الذى يرعى فى دم عامل النسيج ودماء الآخرين الذين اقتنصهم من البارحة يعرف ويخطط وينفذ متى ما استطاع».

وتدور أحداث الرواية فى عام ١٩٧٦ بين دولة الكونغو وجنوب السودان، وتتحدث عن انتشار مرض الحمى النزيفية الذى يسببه فيروس إيبولا.

وتعرض الرواية كيفية انتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر من خلال البطل لويس نوا الذى كان يعمل فى احدى مصانع النسيج فى العاصمة كينشاسا، وبسبب خيانته لزوجته ينتقل معه الفيروس الى بلاده جنوب السودان ويصبح، دون ان يدري، جسراً يعبر عليه المرض المميت إلى بلاده.

«حرافيش» محفوظ

رواية للكاتب نجيب محفوظ، التى تحدث فيها الروائى المصرى عن وباء يضرب القرية ولا يدع فقيرا ولا غنيا إلا ويطاله. الرواية الصادرة عام1977، تسلط الضوء على أسرة فارة من الوباء، ويعود الأب بعد انتهاء كل شيء فى القرية سيدا لمن يسكنها من بعد.

«الأيام» لطه حسين

«الحزن كالوباء يوجب العزلة»، هكذا قال عميد الأدب العربى طه حسين الذى امتلأت أعماله بمعانات المجتمع المصري، وكان كتاب «الأيام» عرض لسيرته الذاتية، حيث تحدث فى الجزء الأول من ثلاثيته عن انتشار مرض الكوليرا فى قريته وموت أخيه الذى كان أمل الأسرة فى مستقبل أفضل بسبب هذا الوباء، فكان سبيل العائلة للتحصين ضد هذا الفيروس هو تناول الثوم على الريق كمضاد حيوى ضد المرض.